角膜ジストロフィ

eye disease

目の病気

New article

その他の目の病気

眼瞼下垂

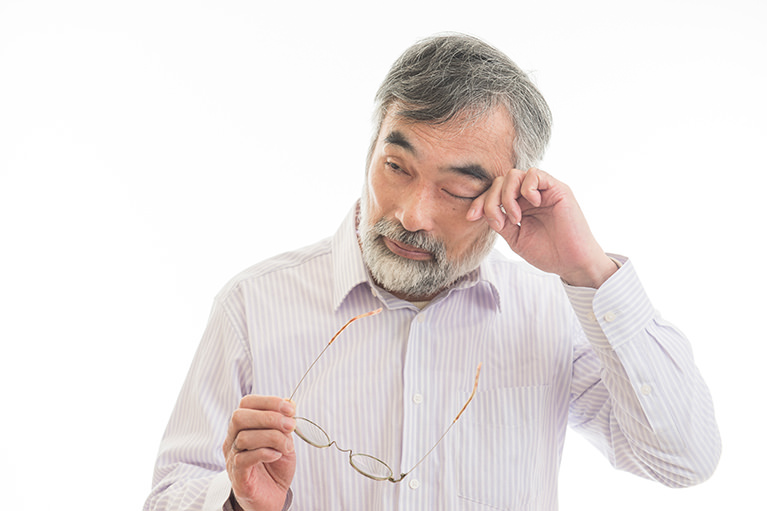

まぶたが下がってものが見えにくくなる症状を眼瞼下垂(がんけんかすい)といいます。

症状が進むと偏頭痛や肩こり、眼精疲労などに繋がることもあります。

眼瞼下垂は大きく分けて先天性と後天性の2種類があります。

先天性眼瞼下垂は、眼球運動障害など眼瞼下垂以外の異常を伴わない単純眼瞼下垂が90%以上を占めています。

片眼性が多く、遺伝することもあります。

後天性眼瞼下垂は、動眼神経麻痺、重症筋無力症など加齢による眼瞼挙筋の筋力の低下によるものが多く、近年の高齢化社会に伴い、老人性眼瞼下垂の頻度が急増しています。

いわゆる「年をとって眼が細くなる、開きにくくなる」というもののひとつです。

- 目が開けづらく、ものが見えにくいです。

-

眼瞼下垂の疑いがあります。眼科医に相談してみましょう。

Q

- 眼瞼下垂とはなんですか?

-

眼瞼下垂とは、まぶたが垂れ下がってしまうことで視界がさえぎられ、ものが見えにくくなる疾病です。垂れ下がったまぶたのために見えづらいだけでなく、偏頭痛や肩こり、目の疲れなど様々な症状を引き起こす原因にもなります。

Q

- 眼瞼下垂はなぜ起こるのですか?

-

後天性の場合、主に加齢やコンタクトレンズの長期使用で筋肉や皮膚が弛緩し、まぶたが垂れ下がることが多いとされています。

Q

- どうしたらいいですか?

-

先天性、後天性、習慣や癖など、原因によって治療法が異なります。重症の場合は視力に影響することもあるので、早めの受診が大切です。症状の程度により手術が必要になります。

Q

眼瞼下垂についてさらに詳しく知りたい方は、こちらのページをご覧ください。