「目を開けているのがつらい」「まぶしい」「目が乾く、ショボショボする」

生命に関わるほどではないものの、日常生活に大きな支障をきたす「眼瞼けいれん」。

ドライアイと勘違いされ、適切な治療を受けられない患者も多いのが現状です。

眼瞼痙攣は、まぶたが自分の意思とは関係なくピクピクと動いたり、開けにくくなったりする病気です。

まぶしさや目の疲れなど、日常生活に支障をきたすこともあります。

当院では、眼瞼痙攣に効果的な「ボトックス治療」で症状を改善します。

眼瞼痙攣の症状と原因

主な症状

- 目を開けているのがつらい

- 光がまぶしい

- 目が乾く

- 目がショボショボする

- まばたきの増加

- まぶたや目の周りがピクピクと痙攣する

- ドライアイの治療を長年受けているが効かない

- 顔面全体が痙攣する(顔面痙攣)

原因

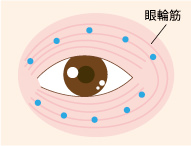

まぶたを開閉するために必要な、眼輪筋という目の周りにある筋肉が、自分の意思とは関係なく収縮痙攣して目が開けにくくなったり、まばたきがうまくできなくなる病気です。

原因はまだ完全には解明されていませんが、いくつかの要因が関係していると考えられています。

まず、眼瞼痙攣は、「原発性眼瞼けいれん」と「薬剤性眼瞼けいれん」に大別できます。

「原発性眼瞼けいれん」も「薬剤性眼瞼けいれん」も、根本的には、いずれも、脳内の神経伝達物質の異常が原因だと考えられています。

神経伝達物質とは脳細胞間の情報伝達を担う物質でありますが、眼瞼痙攣では、ドーパミンやセロトニンなどの神経伝達物質のバランスが崩れていることがわかっています。

- ドーパミン:脳内の運動を制御する神経伝達物質。ドーパミンが減少すると、筋肉の緊張が亢進し、眼瞼痙攣が起こりやすくなります。

- セロトニン:脳内の気分や睡眠を制御する神経伝達物質。セロトニンが減少すると、ストレスや不安感が増強し、眼瞼痙攣の症状が悪化する可能性があります。

大脳で異常な電気的興奮が目の周りの筋肉(主に、眼輪筋)に伝わることで、不随意運動であるけいれんを起こすのです。

眼瞼痙攣は局所ジストニアに分類される神経症候群と考えられています。

原発性眼瞼痙攣は、40歳以上の中高年に多く見られます。これは、加齢によって脳内の神経細胞が減少したり、神経伝達物質のバランスが崩れやすくなったりすることが原因と考えられています。

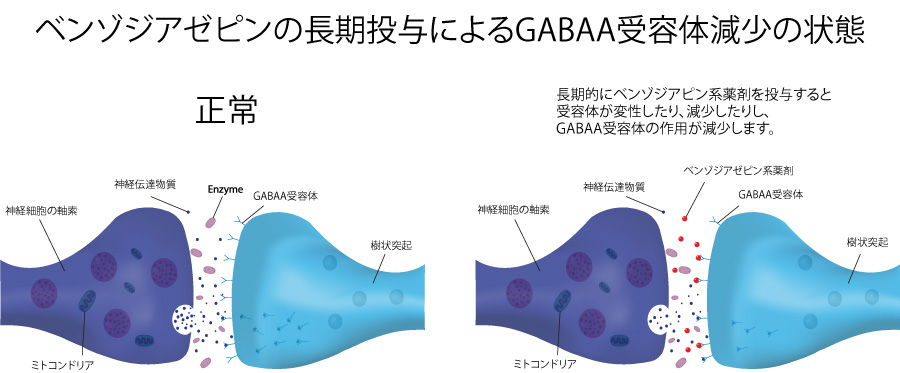

薬剤性眼瞼けいれんは、抗不安薬・睡眠薬として多くの方に使われているベンゾジアゼピン系薬の副作用として起こる場合があります。

ベンゾジアゼピン系薬は脳の興奮を抑える働きがあり、GABAAの神経受容体を刺激して眼瞼けいれんを止める効果があります。

ところが薬を継続して服用していると、体の中で薬が余っているような反応が起こり、神経受容体が変性したり、減っていったりします。

そのため眼筋の反射が促進され、眼瞼けいれんが起きるようになってしまうのです。

GABAAの神経受容体への刺激は、神経興奮を抑える作用であり、その受容体が変性したり、減ったりすることは、ブレーキが効かなくなった暴走列車みたいな状態になると考えれば、分かりやすいと言えます。

抗不安薬・睡眠薬を使い続けると、脳は、抗不安薬・睡眠薬の存在に慣れてしまい、GABAAレセプターの数が減ったり、感度が鈍くなったりします。

そのため、抗不安薬・睡眠薬を急に断つと、脳内の神経伝達物質の量が正常であっても、レセプターが正常に働かなくなり、禁断症状が現れます。

その禁断症状が、「眼瞼痙攣」症状なので、始末が悪いのです。

ただし、薬剤の影響で引き起こされた神経受容体の減少は可逆的なので、薬を徐々に減らすようにしていけば、克服することが可能となります。

しかしながら、時間と忍耐が必要ですので、諦めずに治療に取り組むことで、抗不安薬・睡眠薬から離脱し、健康な生活を取り戻すことができると言えます。

眼瞼痙攣の診断

眼瞼痙攣は、血液検査などでクリアカットに判断することができず、症状についての問診、まばたきなどの身体的所見、画像診断などの検査結果などから、鑑別診断などを行うことで、総合的に判断することで、眼瞼痙攣の診断をするしかないと言えます。

判断に迷った場合に、診断的治療として、あえて、ボトックス治療を行ってみて、その効果が出るようであれば、眼瞼痙攣と診断することもあります。

瞬目検査

眼瞼痙攣の患者さんは、リズムに合わせた瞬きがスムーズに上手くできず(軽瞬テスト)、早く瞬きをしようとしても眉毛が動く強いまばたきしかできなかったり、まばたきが不規則あるいはけいれんするように速くなる、まばたきが途中で止まったりするなどの異常が見られます(速瞬テスト)。

さらには、強く目を閉じてから、すぐに目を開くと、瞼の痙攣が誘発されたりします(強瞬テスト)。

| 軽瞬テスト(ポンポコポン・テスト) | 眉毛部分を動かさず、ポンポコポンと軽いリズミカルなまばたきを行う。 |

|---|---|

| 速瞬テスト | できるだけ速くて軽いまばたきを10秒間行う。 |

| 強瞬テスト | 強く目を閉じてすばやく目を開ける、まぶたの開閉動作を10回行う。 |

眼球運動検査

眼球運動検査では、眼球の動きを検査します。眼瞼痙攣では、眼球運動に異常は見られません。

見られる場合には、重症筋無力症などの神経疾患、脳腫瘍、脳梗塞などの脳の障害などを考えたりします。

画像検査

画像検査では、頭部MRIやCTなどを行い、脳腫瘍や脳血管障害などの病気が原因ではないことを確認します。

特に、眼瞼痙攣と似た疾患である片側顔面痙攣の原因は、脳幹の顔面神経根が血管によって圧迫されることが最も一般的です。

この血管圧迫は、以下の原因によって起こります。

- 先天的な血管の異常

- 脳血管障害による動脈瘤

- 脳腫瘍

片側顔面痙攣における脳血管の異常の割合は、研究によって異なりますが、約20~40%と報告されています。

したがって、画像検査で異常が見つかり、片側顔面痙攣と診断されれば、手術によって、血管による神経への圧迫を解除する手術を検討します。

鑑別すべき疾患

眼瞼痙攣と似た症状が現れる病気には、以下のようなものがあります。

- 眼瞼ミオキミア:まぶたの筋肉がピクピクと動く症状。眼瞼痙攣よりも症状が軽い。

- ドライアイ:目の表面が乾燥する病気。目の乾燥、ゴロゴロ感、かゆみなどの症状が現れる。

- 結膜炎:結膜に炎症が起こる病気。目の充血、かゆみ、目やになどの症状が現れる。

- 角膜炎:角膜に炎症が起こる病気。目の痛み、充血、光に対するまぶしさなどの症状が現れる。

- 片側顔面痙攣:顔面の筋肉が不随意に収縮する病気。眼瞼痙攣と同時に発症することもある。

当院の「眼瞼痙攣」治療について

ボトックス:Botoxについて

ボツリヌス菌とは、神経から筋肉への伝達を抑える働きによって筋肉を弛緩させる作用があります。

ボトックス治療とは、このボツリヌス菌からの伝達を抑えるボツリヌス毒素を抽出し、目の周りの筋肉数カ所に極少量注射をすることで、筋肉を弛緩させて痙攣を抑制させる治療です。

安全性も高いため、副作用の少ない治療方法といえます。

美容外科では、シワを取る治療などにも使用されています。

効果的な「ボトックス治療」は、眼瞼痙攣治療では第一選択

目の周りの筋肉には、筋肉の働きを抑制する成分を極少量の注射をすることによって筋肉を弛緩させ、痙攣を抑制する治療です。安全性も高いため、副作用も少なくすむ治療方法です。

当院の工夫に工夫を重ねたボトックス施術方法

ボトックス注射の施術で一番問題となるのが、「痛み」と「内出血」となるのですが、当院では、可能な限り配慮して、施術しております。

ここまで拘って、ボトックス注射を行っているところは、なかなか無いと思います。

当院のボトックス治療で使用する針は、34G 針という鍼灸の針と同じぐらい細い針となっております。

細ければ、細いほど、内出血のリスクが少なくなります。

内出血が起きたとしても、針が細ければ、その程度は軽いものとなります。

顔の内出血は、審美的にも避けなければならないものだと考えております。

複数箇所に注射しますので、外用麻酔薬を注射予定箇所に塗布することで、痛みを最大限緩和させます。

加えて、凍らせたガーゼをにて冷やしながら、注射による痛みへの配慮を欠かしません。

注射部位をしっかり冷やすことで、痛みの感度を下げることができます。

BullBull penをは、皮膚に押し当てるだけで簡単に振動するペン型デバイスで、注射箇所に振動による刺激を与えることで、刺入時、薬剤注入時の痛みを最大限緩和させることができます。

1箇所の注射量を減らすことで、痛みが少なくなります。

そして、分散することで、予期しない薬剤の移動による薬剤性眼瞼下垂症などのトラブルのリスクを下げられます。

効果は数ヶ月間持続

治療後は平均的に2~4ヶ月効果が持続します。

※ボトックスの治療効果・期間は、非常にまちまちで、長い方だと、半年近く持つ方もいますし、短いと2ヶ月程度で効果が減衰してしまうケースがあります。

健康保険で治療

眼瞼痙攣治療目的に行う場合には、健康保険が適用になります。

費用は保険適応で注射1回につき、3割負担で18,000円程度の自己負担分がかかります。

眼瞼痙攣の手術について

眼瞼痙攣への手術について

最近、眼瞼下垂症手術後に、眼瞼痙攣が発症してしまう「術後眼瞼痙攣」も問題となっております。

つまり、眼瞼下垂症の手術後、まぶたが不随意にけいれんする「術後眼瞼痙攣」を発症するケースがあります。

これは、眼瞼下垂症手術において、まぶたの挙上に関わる重要な筋肉である「ミュラー筋」を傷つけてしまうことが原因で起こります。

ミュラー筋は、まぶたの上眼瞼板に存在する筋肉で、まぶたを挙上する役割を担っています。眼瞼下垂症の手術であるミュラー筋タッキングでは、このミュラー筋を操作することで、まぶたの開きを改善します。

ミュラー筋は非常に繊細な筋肉であり、手術中に酷く傷つけてしまうと、術後眼瞼痙攣を発症するリスクが高まります。

一度、傷ついたミュラー筋の修復は難しく、一旦、術後眼瞼痙攣になると、日常生活に支障をきたすだけでなく、精神的なストレスにも繋がるため、注意が必要です。

ミュラー筋操作のリスクを減らすために

- 経験豊富な眼科医に手術を依頼する

- 術前にミュラー筋操作のリスクについて十分に説明を受ける

- 術後は眼科医の指示に従って、適切なケアを行う

術後眼瞼痙攣の治療

術後眼瞼痙攣を発症した場合、以下の治療法があります。

- ボトックス注射:まぶたの筋肉にボツリヌストキシンを注射し、筋肉の動きを弱める

- 薬物療法:抗てんかん薬、抗不安薬など

- 手術:効果が不十分な場合には、前医の埋没糸を全て除去し、瘢痕組織を出来るだけ除去し、引きつりを解除することになりますが、手術結果については、ケースバイケースです。

眼瞼痙攣に関するQ&A

現時点では、眼瞼痙攣を完治させる方法はありません。しかし、ボトックス注射や薬物療法などによって、症状をコントロールすることは可能です。

眼瞼痙攣が遺伝するかどうかは、まだ完全には解明されていません。しかし、家族歴がある場合、発症リスクが少し高くなる可能性があります。

眼瞼痙攣は、生命に関わる重篤な疾患ではありませんが、まばたきの増加や目の開きづらさなどの症状を引き起こし、日常生活に支障をきたすことがあります。

症状が進行すると、まぶたが頻繁にけいれんして目をうまく開けていられなくなるため、人や物にぶつかるなどケガや事故になりかねない危険性が増します。

まして車や自転車の運転中であれば、大きな事故を起こしかねませんので、注意が必要です。

眼瞼痙攣の治療費は、治療法や医療機関によって異なります。ボトックス注射の場合、3~4ヶ月に1回の注射が必要で、1回あたり3万円~5万円程度かかります。