「眼瞼下垂ってなに?」セルフチェック方法、手術の判断基準、自覚症状について解説します。

(2024年3月29日 更新・修正)

眼瞼下垂症は、誰でもなる可能性のある病気です。しかし、セルフチェックで簡単に確認することができます。

このページでは、眼瞼下垂症のセルフチェック方法を分かりやすく解説します。また、眼瞼下垂症の症状についても詳しく紹介します。

「眼瞼下垂ってなに?どんな病気?」

眼瞼下垂(がんけんかすい)とは読んで字の如く、まぶたが垂れ下がる状態、つまり、まぶたが通常の位置より下がり、目が開けづらくなるような状態のことを眼瞼下垂(がんけんかすい)といいます(1)。

したがって、瞼(まぶた/目蓋)を引き上げる構造に異常が発生し、結果として、瞼(まぶた)を上げようとしても瞼が上がらなくなる状態のことです(2)。

人の体というのは、脳からの命令が神経を介して伝わり、筋肉が動き、そして、筋肉の力が、腱を介して、骨に伝わり動きます(3)。

まぶたに置き換えると、

脳(瞼を開けと言う指令)→動眼神経→眼瞼挙筋→眼瞼挙筋腱膜→瞼板(軟骨)→まぶた と伝わっているという説明となります(4)。

分かりやすくイメージするために、眼瞼の開閉に関しては、橋をクレーン船が吊り上げている状態に例えることができます。

先の写真を分かりやすくイラストにすると、クレーンを操作するオペレーター(⇨脳:動眼神経)によって、橋桁という構造体(⇨瞼板軟骨)を何本ものワイヤー(⇨眼瞼挙筋腱膜)を介して、クレーン船の動力(⇨眼瞼挙筋の筋力)で吊り上げているようなイメージです。

眼瞼下垂症というのは、この経路の何処かで障害が起きてしまい、瞼が上がらなくなることとなります。

ワイヤー(眼瞼挙筋腱膜)が断裂したとしたら、腱膜性眼瞼下垂と言えますし、クレーンの動力の出力が初めから無かったとしたら、先天性眼瞼下垂と言えますし、操作する作業員の操縦系統に不具合があったとしたら、動眼神経麻痺、脳梗塞などの続発性眼瞼下垂と言えます。

いずれにせよ、結果として、これら写真やイラストで示しいている橋桁、つまりは眼瞼は上がらなくなる眼瞼下垂症ということが出来ます。

具体的には、神経系統に異常が出るパターン、腱膜に異常が出るパターン、筋肉系統に異常が出るパターン、瞼(まぶた)の皮膚などに異常が出るパターンと概ね3つのパターンに分かれます(6)。

一番多いのが、筋肉系統の眼瞼挙筋腱膜に異常がでるパターンです。

つまり、眼瞼挙筋腱膜と瞼板軟骨との接着が外れてしまったり、眼瞼挙筋腱膜が過剰に伸びてしまったり、断裂したりする状態で、後天性腱膜性眼瞼下垂症と呼びます(4)。

これは、スポーツ外傷で、よく見受けられるアキレス腱断裂みたいなものと言えます。

アキレス腱は一本の太い腱なのですが、沢山の繊維の束でもあるため、部分的に一部が少し切れたとしても問題がないように、眼瞼挙筋腱膜も部分的に断裂をしていって、断裂が激しくなりに連れて、眼瞼下垂症も重症化するイメージです(6)。

後天性というのは、生まれたあとに発生する眼瞼下垂症で、基本的に年齢を重ねることで段々と進んでくる状態と言えます。

また、生まれながら、瞼(まぶた)が上がりにくい状態のことを先天性眼瞼下垂症と言います(1)。

そして、瞼の皮膚の余剰、目を閉じる筋肉(眼輪筋)による不調などによって引き起こされる眼瞼下垂症を偽眼瞼下垂症(ぎがんけんかすいしょう)と分類されます(2)。

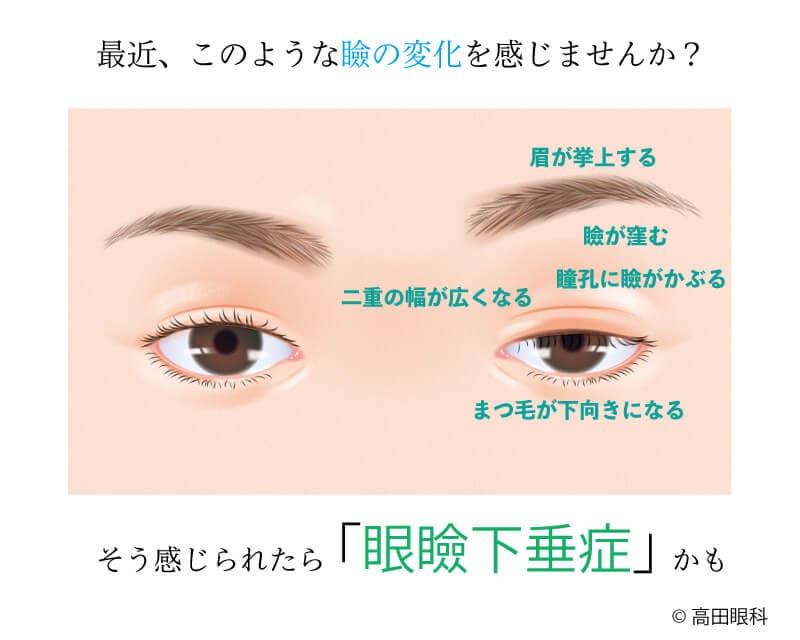

次に眼瞼下垂症によって、引き起こされる症状・身体的異常についてですが、周りから眠そうだと指摘されるなどの見た目の変化に加え、視野の狭窄化に伴う視力の低下、ドライアイ、眼精疲労、肩こり・頭痛などの慢性疲労症状などが挙げられます(1)。

眼瞼下垂は徐々に進行していくものであり、加齢(老化)による組織の変性が進むにつれて、眼瞼挙筋が萎縮し挙筋機能が減ったり、眼輪筋や皮膚も繊維化が進み固くなるため、手術の難易度が上がっていきますので、早めの治療が肝心です(6)。

まぶたの衰えが気になる方は、早めの眼瞼下垂のセルフチェックが必要となります(2)。

そこで、今回、眼瞼下垂症の具体的な自己診断(セルフチェック)のやり方を解説したいと思います(1)。

隠れ眼瞼下垂 [代償性眼瞼下垂とは?]

眼瞼下垂症の診断について、もの凄く難しいように思えますが、実は、意外に単純で、物差しを一つ用意するだけで、ある程度の診断の見通し、自己診断(セルフチェック)が出来たりします。

(※最終的な診断行為というのは、医師が行うものではありますので、その点はご理解をください。)

眼瞼下垂症の診断

“上まぶたの縁と黒目の中央部の距離”がおよそ3.0〜3.5mm以下になったら、眼瞼下垂と診断される”ことを意味します(2)。

正常に目が開いている場合でも、黒目の上の方に上まぶたが少しかかっていて、”上まぶたの縁と黒目の中央部の距離”は3.5~4.0mm程度です(2)。

軽度の眼瞼下垂では、上まぶたは瞳孔にかかり、この場合の距離は1.5mm前後、中程度では0.5㎜前後。重症になると上まぶたが瞳孔をふさぎ、距離の数値はマイナスとなります(2)。

隠れ眼瞼下垂症とは

人間の身体は、よく出来ていて、眼瞼挙筋などに問題が発生し、まぶたが上がらなくなったとしても、バックアップ機能があります。

つまり、前頭筋(ぜんとうきん)というオデコ(額)の筋肉を使って、眉を上げることで、眼瞼挙筋の働きを助け、一見して眼瞼下垂症が誤魔化されたような状態になります(1)。

これを眼瞼下垂症の代償といいます(1)。

いわゆる「隠れ眼瞼下垂症」とも言える状態です(7)。

代償期の眼瞼下垂症においては、MRDは、実際の病態よりも、少なく見積もられた数値となってしまうので注意が必要です(2)。

前頭筋(おでこの筋肉)の働きによる眼瞼下垂の代償作用は強く、眼瞼下垂症が重度になってきて、初めて、MRDによって、眼瞼下垂症の診断が可能となるようなケースも多々あります(2)。

ちなみに、眼瞼下垂症の伴う代表的な付随症状である肩こり、頭痛、眼精疲労などが、この代償の働き、前頭筋の過緊張によって引き起こされるものだと言えます(1)。

肩こり・頭痛・眼精疲労などの症状で眼瞼下垂症を疑って、眼科を受診したものの、代償期の眼瞼下垂症だったため、一見して、瞼(まぶた)が下がってないということで診断を否定されることもあり得ます(1)。

そこで、眼瞼下垂手術を行うかどうかを考える上でも、代償を考慮に入れた眼瞼下垂の診断が大事になるわけです(2)。

代償期を加味した眼瞼下垂症のの自己診断・セルフチェック方法

眼瞼下垂症の代償とは、前頭筋の働きで眼瞼下垂症を軽減する状態ですので、前頭筋の働きが関与しなかった場合の瞼の挙がり幅(MRD)を測定することで調べられます。

そのやり方を提示しましょう。

眼瞼下垂症の自己診断で使用するのは、iPhoneなどのスマートフォンのカメラ機能と物差しです。

眼瞼下垂のセルフチェックの方法(セルフMRD-1測定)

顔がしっかり映るように、スマートフォンをスタンドなどで立てかけてください。

スマートフォンをインカメラでの撮影モードにして、タイマーを10秒で設定して、自分の顔が映るように、机の上で立てかけてください。

インカメラの画像を見ながら、定規を眉から垂らすように指先を固定します。

代償作用を抑えるという意味で、額の力を抜くことを意識して、必ず目を閉じた状態から定規を当てて、もう一方の手で眉が上がらないように抑えるようにしてください。

定規で押さえつつ、眉を出来るだけ持ち上げないように、そっと目を開けてください。

眼瞼下垂症がある方は眉が上がろうとするので、もう一方の手の指で、しっかり指で眉を固定すると良いです。

STEP.2の状態を維持しながら、スマートフォンの写真機能で、セルフ撮影オードで確認しながら、瞳(黒目のこと)の位置を正面にした状態で写真を撮影。

撮影した画像をスマートフォンで表示し、拡大して、瞳の中心から瞼の縁までの距離を確認。3.5mm以下なら眼瞼下垂疑いがあり。

セルフチェックから判断する眼瞼下垂症の重症度

瞳の中心から、瞼の縁までの距離 marginal reflex distance(MRD)を用います。眼瞼下垂症を診断する際には大事な要素となります(2)。

さきに、説明しましたが、MRDの正常値は3.5mm以上となりますが、眼瞼下垂症の方ではMRDが3.5mm以下になった状態になります(2)。

一般的に、MRDが3.5mmから瞳孔上縁までを軽度、瞳孔上縁からMRDが-0.5mmまでを中等度、MRD:-0.5mm以下を重度と分類します(2)。

つまり、先ほどのスマートフォンで撮影した写真から測定できるMRDから、ご自身が眼瞼下垂症なのかを判断することができます(2)。

そして、眼瞼下垂は、片側の目のみに現れる「片眼性(へんがんせい)」と、両目共に出る「両眼性(りょうがんせい)」がありますが、一般的には、左右差はあっても両眼性のパターンが多いため、手術は両眼に対して行い治療することが多いです(7)。

これって眼瞼下垂?

費用や保険適用は?

眼瞼下垂手術の不安やご相談 など

眼瞼下垂手術の適応基準について

眼瞼下垂に限らず、眼瞼疾患は、直ちに治療を行わなければならない緊急性のある疾患ではないことが多いと言えます。

したがって、当院では、眼瞼下垂症でご相談に来られた方に対しては、「眼瞼下垂手術の手術適応があります」という言い方をさせて頂いておりますが、「眼瞼下垂手術をした方が良い」とはしておりません。

眼瞼下垂症手術の適応は、その患者さんの眼瞼下垂症の進行の程度と、自覚症状、そして、挙筋機能などを含めた眼瞼の状態などを加味して、手術によるメリットがデメリットを上回っていることが判断できることが要件となります。

やたらと、眼瞼下垂症手術、特に高額な保険外の眼瞼下垂症手術を進めてくるクリニックは、避けた方が良いと考えます。

実際に、セカンドオピニオン目的で当院を受診された患者様の中には、別の眼瞼下垂症専門病院を受診された際に、「眼瞼下垂症を治さないと、アルツハイマーになってしまう!!痴呆、認知症になってしまう!!」と脅された上、眼瞼下垂手術を強く勧められてしまい、怖くなって、当院に駆け込まれてきたケースもあります。

後述しますが、確かに、アルツハイマー病と眼瞼下垂症の関連については、なくはないのかもしれませんが、完全に正しいと証明できるほどのエビデンス(証拠)があるというわけではないので、注意が必要です。

「眼瞼下垂」手術の判断基準について

Q,どの程度から手術の適応となるのですか?

眼瞼下垂に悩む方から、「どの程度から手術の適応となるのですか?」といった質問を頻繁にいただきます。

当院としては、眼瞼下垂(がんけんかすい)が軽度であっても、眼瞼下垂症特有の症状に悩まされており、かつ、眼瞼下垂手術により改善される見込みがあるのであれば、手術適応とさせて頂いております。

一見して、眼瞼下垂症でなくても、前頭筋によって代償されている「隠れ眼瞼下垂症」の状態であれば、手術適応となるとも言えます。

ただし、眼瞼下垂症手術は、あくまで最終手段であり、術前の診察、手術の説明等を行った上で、手術のメリットだけでなく、デメリットも理解して頂いた上で選択すべきだと考えております。

「眼瞼下垂」の代表的な症状

まぶたが重く目が開けづらい

眠たそうな印象に見られる

加齢によってまぶたがたるんできた

まぶたが窪んでいる

おでこにシワが寄る

眉の位置が高くなり、目と眉の距離が広くなった

目が疲れやすく、頭痛や肩こりもひどい

まぶたが三重や四重になってきた

眼瞼下垂になると、まぶたが下がるため、物が見えにくくなります。また、まぶたが下がることによって、周囲からはいつも眠たそうな表情にみえてしまいます。

目が開きにくく、まぶたが重いと感じて上げるのが難しくなると、代償によって、まぶたを上げようとするために額に力が入ります。

すると、眉毛が高く上がったり、おでこに深いシワがよってしまったり、上瞼が凹んで見える(サンケンアイ)ことも。

まぶたを動かす筋肉も関係しているため、二重まぶたの幅が広がったり、まぶたが三重になって、メイクをする際にアイライナーがうまくひけないこともあります。

また、視野が狭くなるため、アゴを上げて周囲や下の方を見るようになり、動作も不自然になります。このような見た目だけの問題だけでなく、眼精疲労や頭痛、肩こりを引き起こすこともあります。

「眼瞼下垂」のタイプと原因

眼瞼下垂は、先ず、大きく3つに分られます。

生まれつきの「先天性眼瞼下垂」と、大人になってから何らかの原因でまぶたが下がる「後天性眼瞼下垂」に分類されますが、まぶたを上げる筋肉や腱には異状がないけれども、瞼が下がってるようにみえる「偽眼瞼下垂(ぎがんけんかすい)」というタイプのものもあります。

偽眼瞼下垂は、眼瞼挙筋や眼瞼挙筋腱膜に異常がないということもあり、それぞれの原因に対応した治療が必要となります。

神経性の眼瞼下垂症については、糖尿病による一時的な外眼筋麻痺(罹患神経は動眼神経より外転神経や滑車神経の方が多い)による眼瞼下垂症、重症筋無力症による眼瞼下垂症、脳動脈瘤による動眼神経麻痺が原因の眼瞼下垂症などが代表的となります。

これらは、通常に行われる眼瞼下垂症手術では治らず、それぞれの原因疾患へのアプローチが必要となります。

腱膜性眼瞼下垂症については、花粉症やアイプチなどによる眼瞼炎やコンタクトレンズを使うときの付け外しなどに、まぶたを強くこすったり、引っ張ったりする行為がずっと続くだけで、眼瞼下垂症になってしまうので、注意が必要です。

眼瞼下垂症については、詳しい原因や程度により、それぞれにふさわしい治療法・手術方法があります。

TKD切開法は、自然二重を作るための切開法で、ファシアリリースは、当院が提唱する新しい眼瞼下垂症の原因要素に配慮した眼瞼下垂手術となります。

参照文献 References

(1)Griepentrog, G. J., Lucarelli, M. J., & Burkat, C. N. (2013). Ptosis. In Clinical Ophthalmology (pp. 1-20). Springer, Berlin, Heidelberg.

(2)Cahill, K. V., Bradley, E. A., Meyer, D. R., Custer, P. L., Holck, D. E., Marcet, M. M., & Mawn, L. A. (2011). Functional indications for upper eyelid ptosis and blepharoplasty surgery: a report by the American Academy of Ophthalmology. Ophthalmology, 118(12), 2510-2517.

(3)Purves, D., Augustine, G. J., Fitzpatrick, D., Katz, L. C., LaMantia, A. S., McNamara, J. O., & Williams, S. M. (2001). Neuroscience. Sinauer Associates.

(4)Anderson, R. L., & Dixon, R. S. (1979). The role of Whitnall’s ligament in ptosis surgery. Archives of ophthalmology, 97(4), 705-707.

(5)Mavrikakis, I. (2005). Anatomy of the eyelids. Orbit, 24(3), 145-150.

(6)Malhotra, R., & Selva, D. (2001). Levator advancement: techniques and outcomes. Clinical & Experimental Ophthalmology, 29(6), 365-368.

(7)Griepentrog, G. J., Lucarelli,M. J., & Burkat, C. N. (2013). Ptosis. In Clinical Ophthalmology (pp. 1-20). Springer, Berlin, Heidelberg.