眼瞼下垂症の新しい当院オリジナル手術:ファシアリリース(剥離)法 後編

今回は、

前回の話:眼瞼下垂症の新しい当院オリジナル手術:ファシアリリース(剥離)法 前編

の続きとなります。

まだ、読まれてない方は、そちらを先にお読みください。

漫画家水木しげるの有名な作品に登場する「子泣き爺」という妖怪を知らない人は、いないと思いますが、私が眼瞼下垂症手術を行う際には、いつも頭によぎります。

子泣き爺は、赤ん坊が泣いているような声で通行人を誘き寄せて、抱き上げられると、体重が次第に重くし、通行人が手放そうとしてもしがみついて離れず、押し潰す妖怪です。

ところで、日本人の眼瞼(まぶた)は、欧米人の眼瞼と比べて、腫れぼったく、分厚い作りとなっております。

それは、日本人の瞼には、欧米人と比べて、眼窩脂肪が多く、眼輪筋も発達しており、そして、皮膚の余剰が多いからです。

つまり、子泣き爺に潰されてしまう通行人と同じように、眼窩脂肪や眼輪筋、余分な皮膚の重さで潰されてしまっている眼瞼下垂症患者様とダブってしまうことを意味します。

当院としては、この子泣き爺をしっかり引き離すことで、楽に目を開けられるようにして、なおかつ、眼瞼挙筋腱膜の調整を行っている眼瞼下垂手術を行うべきだと考えております。

特に、眼窩脂肪を引き剥がすためには、ファシアリリースが必要だと考える次第だと思ってください。

上記の画像で、眼窩脂肪と眼瞼挙筋(腱膜)の境目にある 青いカクカクしたモノがファシアとなります。

この網目の構造は、実際には綿菓子のような白い繊維が集まったものです。

TKDファシア剥離では、この繊維を剥がすことで、眼瞼挙筋(腱膜)の動きの引っ掛かりをフリーにする手術手技のことです。

この眼窩脂肪と眼瞼挙筋(腱膜)の境目にあるファシアの存在により、目の挙上の際、眼窩脂肪と眼瞼挙筋は、一体となって動きます。

下の動画は、以前、作成したものです。瞼を引き上げる際には、ファッシアや眼窩隔膜により、眼瞼挙筋と一体となって、眼窩脂肪が挙上します。

日本人は、瞼の厚い方が多いので、言い換えれば、眼窩脂肪が多すぎる方が多いので、結果として、眼窩脂肪という重しのせいで、眼瞼下垂症になっているケースが多いと言えます。

当院では、この眼窩脂肪による眼瞼挙筋の動きの制限を解除するためにも、しっかりとしたファシア剥離が有効と考えます。

そのためには、眼窩隔膜、眼窩脂肪の処理が必須となります。ただし、眼瞼下垂症手術の際に、この処置まで行うことができる術者が多くないのも事実です。

上手な眼瞼下垂症術者と下手な眼瞼下垂症手術術者の境目だと思います。

当院が特に重要視しているのが、眼窩脂肪と眼瞼挙筋腱膜の間にあるファシアです。

TKDファシア剥離法では、これをしっかり剥離することで、眼瞼挙筋腱膜が眼窩脂肪による動きの制限から解放されることにより開瞼時の引っ掛かりがなくなり、自然と開きやすくなります。これが一番重要なことです。

このファシアをしっかり処理せず、眼瞼挙筋腱膜のタッキング(前転)、短縮を行うことが眼瞼下垂術後の三角眼(三角目)の原因の一つだと考えております。もちろん、これだけではありませんが、大きな原因の一つだと考えております。

ケースバイケースですが、ミューラー筋と眼瞼挙筋腱膜との間、ミューラー筋と結膜との間にもファシアが存在し、開瞼時の引っ掛かりの原因となっている場合もあり、その場合には、その剥離も必要になる場合もあります。

つまり、当院が考える眼瞼下垂症の原因は、①皮膚のタルミ ②眼輪筋・眼窩脂肪によるオモミ ③眼瞼挙筋のユルミ 最後に、他院にない考え方として ④ファシアによるヒッカカリ(可動制限) という4つの要素です。

そして、大事なのが、人によって、瞼の構造は異なっており、この①〜④までの要素の割合が異なっております。

例えば、若い方では、①皮膚のタルミは少なく、また③眼瞼挙筋のユルミも少なく、おもに②眼輪筋・眼窩脂肪の重みが強いことが原因であることが多いのです。

そして、先天性眼瞼下垂症の場合には、④ファシアによる引っ掛かりが原因であることが多いです。

先天性眼瞼下垂症の治療は、筋膜移植を選択されることが多いのですが、当院では、このTKDファシア剥離を行うことで、ほとんど、筋膜移植を行うことがなくなりました。

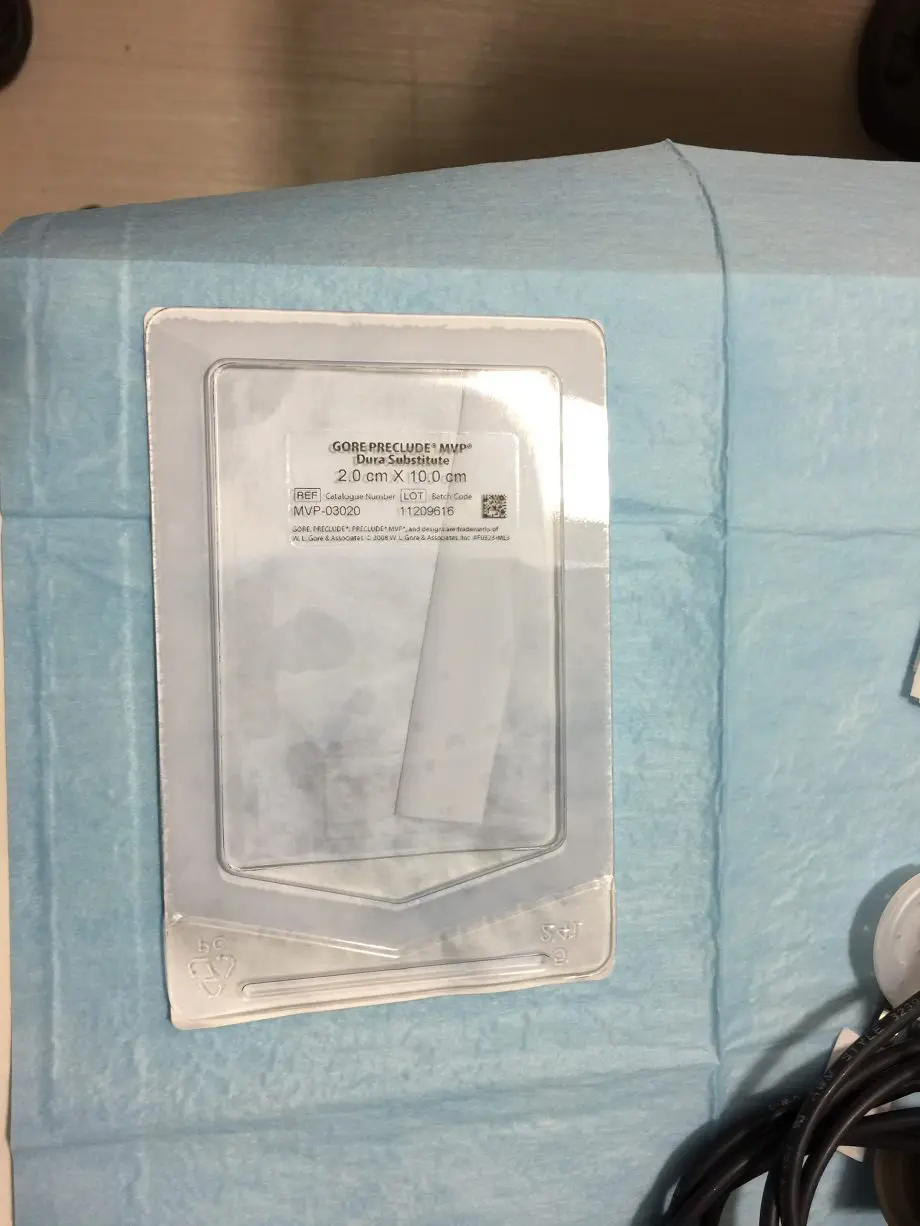

個人的には、筋膜移植は、三角眼(三角目)になりやすいという美容的な欠点があり、また、ゴアテックスではなく、自家の腱膜を移植すると、その後の移植腱膜の拘縮や癒着により、時間が経ってくると問題を起こすことがあり、個人的には問題が大きいと考えております。

つまり、筋膜移植術は、まばたき(瞬目)の動きが不自然なものになります。

TKDファシア剥離を用いた前転法で、かなり良い成績を上げることができております。

このように解剖学的に非常にバラエティに富んでいる眼瞼に対して、その特徴を見定めながら手術の内容をアジャストすることが、常々大事だと考えており、型通りの手術ではなく、本質をついた手術が出来ればと考えております。

その結果、手術の効率化につながり、手術時間の短縮に繋がる。結果、ダウンタイムの少なく、自然な仕上がりの眼瞼下垂症手術になるとも考えております。

目に関する悩みで困ったら、まずは専門医に相談してみてください。

「目が開けにくくなった」「まぶたが瞳にかかって視界が狭い」「眠そうと言われる」 そんなお悩み、放っておかずに一度ご相談ください。

ご相談は、LINEから簡単にご予約いただけます。

医師または専門スタッフが、あなたの症状に合わせてご案内いたします。